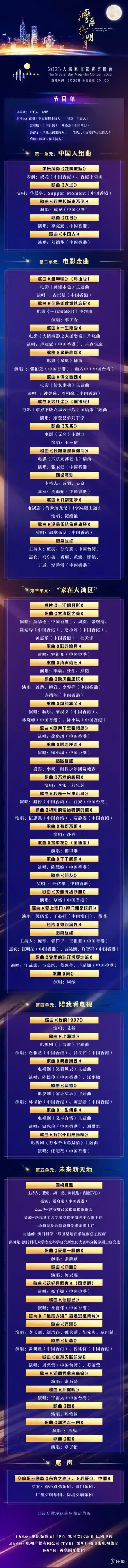

由于先入为主从而干扰人们对事物后续判断的心理定式被称为

还有很多热衷支付宝网友想知道由于先入为主从而干扰人们对事物后续判断的心理定式被称为相关内容,因此还有不清楚的千万不要错过哦!和神奇下载httPS://Www.SqXZZ.COM编辑继续往下看吧

1.由于“先入为主”从而干扰人们对事物后续判断的心理定式被称为

正确答案:首因效应

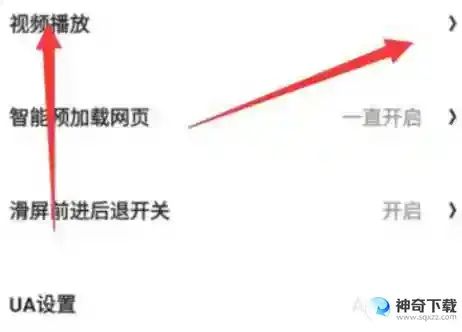

1.在支付宝中进入蚂蚁新村,点击下方三个图标中第三个加速产币图标;

2.点开后选择职业小知识问答对话框,点击右侧去完成按钮,即可看到当天的蚂蚁新村问题;

3.点击正确答案,只要答对了就会获得“产速+3/时”,答错了“产速+1/时”,有效期24小时。

4.木兰币基产速为20个/时,收集到15000木兰币即可在去捐币中帮助别人,并获得捐赠证书和小镇装扮。

什么是心理效应

是社会生活当中较常见的心理现象和规律;是某种人物或事物的行为或作用,引起其他人物或事物产生相应变化的因果反应或连锁反应。同任何事一样,它具有积极与消极两方面的意义。因此,正确地认识、了解、掌握并利用心理效应,在人们的日常生活,工作当中具有非常重要的作用和意义。同时,也要青少年的思想树立与合理的心理指导。

就是说人们根据最初获得的所形成的印象不易改变,甚至会左右对后来获得的新的解释。 "首因效应"体现在先入为主上。这种先入为主给人带来的第一印象是鲜明的、强烈的、过目难忘的。对方也最容易将你的"首因效应"存进他的大脑档案,留下难以磨灭的印象。虽然我们也知道仅凭一次见面就给对方下结论为时过早,"首因效应"并不完全可,甚至还有可能会出现很大的差错,但是,绝大多数的人还是会下意识地跟着"首因效应"的感觉走。所以说,我们若想在人际交往中获得别人的好感和认可,就应当给别人留下良好的"首因效应"。为此,我们初次与别人见面时,千万要注重自己的衣着打扮,穿着要整洁,打扮应适度,言谈举止要得体,尽可能给别人留下一个美好的印象。 有的人不谙此道,不太注重"首因效应",因此而吃亏。

资深顾问认为首因效应有时又称为第一印象的作用,指的是知觉对象给知觉者留下第一印象对社会知觉的影响作用。具体说,就是初次与人或事接触时,在心理上产生对某人或某 事带有情感因素的定势,从而影响到以后对该人或该事的评价。所以,我们可以看出,对决策中收集正确的加以分析而言,这种效应是不利的。无论第一印象是 好或是坏都是片面的,不利于全面地了解、分析。

第一印象所产生的作用称之为首因效应。根据第一印象来评价一个人的好坏,往往比较偏颇。如果在招聘考试和考察员工绩效时,只凭第一印象,就会被某些表面现象蒙蔽。

首因效应在招聘过程中主要表现有两个方面:一是以貌取人。对仪表堂堂、风度翩翩的应聘者容易赢得主考官的好感,二是以言取人,那些口若悬河、对答如流者往往给人留下好印象。因此在选拔人才时,既要听其言、观其貌,还要察其行、考其绩。

近因效应

是指在人际沟通过程中,知觉对象最近给人留下的印象。近因效应指的是某人或某事的近期表现在头脑中占据优势,从而改变了对该人或该事的一贯看法。近因效应与首因效应是相对应的两种效应。首因效应一般在较陌生 的情况下产生影响,而近因效应一般在较熟悉的情况下产生影响。两者都是对人或事的片面了解而主观臆断,使得决策失真。

光环效应

又称晕效应。指对他人直觉的一种偏差倾向,当一个人对另一个人的某些主要品质有个良好的印象之后,就会认为这个人的一切都良好,这个人就被一种积极的光环所笼罩。反之,则被赋予其它不好的品质。著名的大文豪普希金曾因晕效应的作用吃了大苦头。他狂热地爱上了被称为“莫斯科第一美人”的娜坦丽,并且和她结了婚。娜坦丽容貌惊人,但与普希金志不同道不合。当普希金每次把写好的诗读给她听时。她总是捂着耳朵说:“不要听!不要听!”相反,她总是要普希金陪她游乐,出席一些豪华的晚会、舞会,普希金为此丢下创作,弄得债台高筑,最后还为她决斗而死,使一颗文学巨星过早地陨落。在锚营销看来,一个漂亮的也必然有非凡的智慧和高贵的品格,然而事实并非如此,这种现象被称为晕效应。所谓晕效应,就是在人际交往中,人身上表现出的某一方面的特征,掩盖了其他特征,从而造际认知的障碍。在日常生活中,“晕效应”往往在悄悄地影响着我们对别人的认知和评价。比如有的老年人对青年人的个别缺点,或衣着打扮、生活习惯看不顺眼,就认为他们一定没出息;有的青年人由于倾慕朋友的某一可爱之处,就会把他看得处处可爱,真所谓“一俊遮百丑”。晕效应是一种以偏概全的主观心理臆测,其错误在于:第一,它容易抓住事物的个别特征,习惯以个别推及一般,就像盲人摸象一样,以点代面;第二,它把并无内在联系的一些个或外貌特征联系在一起,断言有这种特征必然会有另一种特征;第三,它说好就全都肯定,说坏就全部否定,这是一种受主观偏见支配的绝对化倾向。总之,晕效应是人际交往中对人的心理影响很大的认碍,我们在交往中要尽量地避免和克服晕效应的副作用。

晕效应是指某人或某事由于其突出的特征留下了深刻的印象,而忽视了其它的心理和行为品质。它有时会产生“积极肯定的晕”,有时会产生“消极否定的晕”,这都会干扰对的评价,要克服晕效应就必须坚持客观,不掺杂主观成分。

摘 要:在泛滥的社会里,媒体或是为了追求时效、或是为了炒作,往往在“不经意间”就造成了失实新闻的产生,殊不知,失去真实的所谓“新闻”早已失去了生命。本文试图从几则实例入手,分析失实新闻产生的原因从而提出对策,从源头上避免失实新闻的产生。

关键词:透视 新闻失实

“真实是新闻的生命”,这是人们公认的至理名言。作为新闻单位建立良好信誉的基和主义新闻工作的基本原则,真实二字在新闻工作中的地位相当重要。然而,在现实的新闻工作中,关于新闻失实、虚假新闻的批评和讨论却没有停止过。多种多样的主客观原因使得媒体一次次地重蹈覆辙:曾经被媒体大加褒扬的“慈善家”付广荣一段时间后又被指责为利用儿童赚钱的骗子;“高露洁”牙膏明明不会对人体造成伤害却被报道成“毒牙膏”;全国十大假新闻评选开始以来,入围的假新闻不但没有像组织者预期的那样减少反而越来越多……这些失实的新闻是怎样形成的,又应该怎样加以解决,应是新闻界人士关注的焦点。

让我们先来回顾一下关于这几例事件的媒体报道。2001年9月,付广荣个人出资在沈阳建立了“阳光儿童村”,开始收养24名女犯的子女;2002年,她又在儿童村里建立了辽宁省法制道德教育基地,逐渐被人们叫做“付”。媒体关于她的报道开始层出不穷,“付”的好心被广为传扬。那时媒体上的付广荣省吃俭用,不惜变卖自己的房屋财产来供孩子们吃喝住,为了筹集捐款四处奔波,她为无家可归的可怜孩子们营造了一个温暖的大家,报道使她得到了社会各界的关注与赞扬。然而时隔不久的2003年6月,在一些媒体的正面宣传还未偃旗息鼓时,付广荣拍卖“付”牌月饼商标的行为引起了部分媒体的质疑和调查。此后,阳光儿童村的儿童生存状况再次受到了媒体的关注。此时,付广荣以前自述的律师身份、儿童村的儿童准确数量、孩子们的饮食、住宿的条件、儿童村接受捐款的去向等等全部被当成问题揭露出来。媒体报道有证人说付根本没做过律师;曾经在儿童村当教师的人说村里的孩子只有32个却被付说成是42个;孩子们吃的很差,几乎天天是白菜、酸菜之类;好心人捐的款、物孩子们用不到,付的女儿却是留学英国的同学中的富豪……报道又是一哄而上,付广荣顿时成了千古罪人,成了媒体眼中的“骗子”。仅有少量媒体从中较客观地提出了慈善事业的规范问题。媒体的这种过于极端的报道使事实真相失之偏颇,而此后对付广荣的调查也不了了之。

2005年4月17日,《法制晚报》刊登了《高露洁等牙膏被指含间接致癌物》一文,率先对“高露洁”等牙膏的安全提出了质疑。随后全国的各大报刊都相继进行了报道,“高露洁”牙膏在消费者心目中的地位一落千丈并且波及到整个牙膏行业。然而几天之内,又有媒体对质疑“高露洁”牙膏的文章提出了质疑。记者从消息的源头开始查起,得知这原是一项的研究成果,原文根本未涉及“高露洁”等字样,而我国的媒体引用的消息却来源于英国一家小报断章取义的报道。原文作者彼得 威克斯兰也公开声明“媒体错误的报道和过度的反应,造成了不必要的恐慌。其次,这项研究根本没有涉及牙膏……不应基于这项研究作出任何有关含玉洁纯的牙膏安全的结论”。消费者对于媒体前后矛盾的报道也有了异议,觉得媒体有炒作的嫌疑,应该调查清楚再作报道。但《法制晚报》等媒体仍然坚持认为,对“高露洁”牙膏安全的质疑,是媒体职责的一种体现。“我当时是本着一个叫预警这么一个职责,我觉得媒体本身就应该充当这个角色。”媒体的失实报道引发了一场不必要的“公共卫生危机”,了一个大的品牌在消费者心目中的形象并造成对整个行业的冲击,最终也在一定程度上削弱了自身的威信。

以上所举的两个事件,与人们生活的关系密切程度逐渐加深,其中,“高露洁”事件更是涉及到人们的生命安全。然而就是这些举足轻重的新闻,却被媒体在未经核实源准确、在没有与相关部门进行沟通、在记者具有极大的主观倾向的情况下盲目报道出来,引起了人们的不解、焦虑甚至恐慌。由此,我们可以看出,导致媒体失实报道主要有以下几个方面的因素。

一、以讹传讹,未经核实便轻率报道

新闻真实有两个层次的要求:其一是基本要素如时间、地点、人物、事件等必须准确,这是最低级的要求;其二,更深层的新闻真实则是指要从整体上和用辩证的、发展的观点来搜集和传播新闻事实,挖掘出事物表面现象背后的来龙去脉,准确反映新闻事件的主流和发展趋势。很明显,这两个层次中第一层是基,如果连现象真实都做不到,就更不谈什么本质上的真实了。

常言道,“七分采,三分写”,采访在新闻写作的过程中至关重要,不经过深入采访是发现不了事实真相的。媒体应尽最大力量找到新闻的源头,再对当事人或旁观者等第一手资料进行核对,证明其真实准确后才能进行发表。在“高露洁”事件中,我国媒体最先未经调查便引用了英国一家小报的报道,在全国引起了轩然。幸好后来记者对那位研究人员的原文进行了详细解读才澄清了事实。然而这些报道对该品牌在消费者心中的形象所造成的负面影响却已难以迅速消除了。

二、媒体价值取向出现偏差

在媒体自负盈亏、竞争日益激烈的今天,媒体选择新闻的标准已过多地偏向了受众的喜好,而较少考虑新闻自身的价值和对社会的意义。出于竞争的需要,媒体对于时效的理解也走向了极端,对于一些并不确定的小道消息即使发现了疑点也不去追究,先发出来再说。正如《法制晚报》执行总编王林所说:“我的意思就是说,它如果存在这种危险的可能,我就必须在第一时间告诉这个城市的市民,它有可能产生有害物质。”――仅仅是“有可能”便轻易发表出来,那媒体上还有哪些消息是准确、可信的呢?在这个“毒奶粉”等公共卫生危机频发的社会,人们对大报“揭发”出的“疑似毒牙膏”理所当然地会引起相当的重视,继而拒绝购买。媒体为一己私利给受众的心理造成了什么影响,又造成了企业多么巨大的损失!

三、记者的主观随意严重

我们说绝对的新闻真实是不可能实现的,原因就在于新闻报道活动是记者的主观意识对客观事实的反映,必然带有一定的主观倾向。为了最大限度地追求新闻的真实,在实际的工作中,这种主观、倾向是记者应该着力减少和避免的。如果记者不能调整好心态,以公正、客观的立场来报道新闻,而是根据自己的主观想法、情感来取舍新闻事实,那就很可能造成新闻的失实。

在付广荣的“阳光儿童村”刚被报道出来时,绝大多数的媒体是持肯定、赞扬态度的。如果新闻事实本身是真实的,这种对慈善行为的表扬当然是媒体的“本分”,对形成良好的社会风气具有积极的推动作用。但在这个事件的报道中,媒体做得太“过”了。记者在报道之前,已经先入为主地形成了对付广荣的正面良好印象,因而在选择素材时以及行文的字里行间都流露出褒扬的情绪。但后来的报道却提出了截然不同的意见,这又如何解释呢?虽然事物处于不断地发展变化中,付广荣也可能是由一位单纯的“好心人”逐步想到了利用孩子来赚钱,但根本原因还在于记者被一些所谓的“主流”意见冲昏了头脑,只看到了一些表面上的东西却没有进行认真的核查,从而造成了失实的新闻,干扰了受众对是非的判断。

以上三方面的原因其实是相互联系,相互作用的。多数情况下,是三者共同产生作用,影响了记者、编辑的立场和价值取向,造成了新闻报道的失实。在失实的新闻报道中,这类报道为数不少,因此,该如何避免此类失实报道的产生是值得关注的一个问题。

首先,要从思想上、认识上严守新闻真实的底线。不管是宣传典型人物还是揭发社会问题,都应该把核查事实放在首位,只有准确清楚地进行采访、报道事实,才不至于等到发现失实后再进行补救。要知道,有些损失是补偿不了的。现代传媒在市场经济的空间中生存,报道的社会效果更多地需要由传媒自身来承担,传媒的公信力成为传媒维持生存与发展的重要而无形的资源。如果仅仅是为了抢占先机和受众而发表了不实的报道,长此以往,媒体与受众之间长期建立的信任被打破,将很难修复,是媒体一笔巨大的损失。

其次,记者要改变工作作风,淡化新闻猎奇观,把理思考放在首位。受众作为一个大范围的群体,其对新闻的需求各有差异。面对这些差异,媒体应该慎重考虑怎样面对受众,是引导还是迎合,是大众化还是化大众。只有遵守新闻规律,冷静、理地进行取舍,住盲目跟风和炒作的意识,才能坚持大众化而不庸俗化,既面向市场但又不迷失方向,正确地处理和把握问题。

就社会影响和效果来说,不同级别的媒体其影响范围也不同。在英国,关于“高露洁”的那篇文章发表在一份小报上,根本没引起英国人的注意,而我国的《法制晚报》作为一份全国的大报转载了这篇文章就在全国范围内迅速引起了关注。因此,发行范围大的报纸更应该注意考虑新闻的社会效果,注重新闻来源的追查,千万不能轻率地发出报道。

第三,媒体和记者也需要被。记者和编辑的自律不能从根本上解决问题,这里所指的主要来自于上级主管部门,它们对下属单位有的义务和权力,要通过实时的和定期的等方式及时发现问题。这些看似小实则大的问题不能通过口头上的批评教育解决,而要采取有力的措施予以惩罚,这样才能引起媒体的警觉而不去触碰这根“高压线”。同时这种也要有政策、法规的保障,有关部门需要通过健全法制形成有效的机制,常抓不懈,一抓到底。

这种还应该来自于受众,受众是媒体提供的服务的接受者,他们可以从与上级主管部门不同的视角出发进行。媒体应该重视这种意见的收集,并注意改进,才能更好地为受众服务。

我们生活在化社会之中,是社会生活中最重要的资源。媒体收集很容易,但对进行甄别、筛选、加工,把真正重要的凸现出来却很难,要保证每条真实、导向正确就更难了。如果媒体只是对受众进行轰炸,甚至将一些错误的带给受众,这样的无效反而会给他们造成困扰。同志说过,“新闻工作搞来搞去还是个真实问题。新闻学千头万绪,根本的还是这个问题。有了这一条,就有信用了。有信用,报纸就有人看了。”对于这个根本的问题,媒体必须有一个清醒的认识。在正确的认识指导下,才能真正守住新闻真实的底线,才能赢得受众的信赖,最终为媒体的生存赢得空间。

参考文献:

[1]闻娱.沉默还是表达?――从“高露洁事件”透视媒体的二律背反.新闻记者,2005年第7期.

[2]沈世纬.公信力――传媒的立身之本.新闻记者,2005年第2期.

[3]江永红.试论新闻的度.新闻战线,2003年第9期.

[4]周琼.新闻真实刍议.昆明理工大学学报(社会科学版),2004年第3期.

以上内容便是支付宝专题对于由于先入为主从而干扰人们对事物后续判断的心理定式被称为资讯全部了,希望可以帮到各位!更全面精彩支付宝内容尽在神奇下载httPS://Www.SqXZZ.COM,你们的支持是我们更新的动力!

相关文章

近期热门