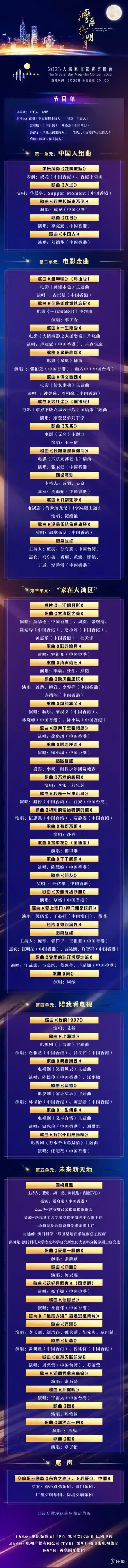

福建七大拳种中历史最悠久传播地域最广泛的拳种是什么

有很多喜爱支付宝小伙伴们不明白福建七大拳种中历史最悠久传播地域最广泛的拳种是什么有关资讯,那么感到兴趣的不要错过哦!随着神奇下载hTTPs://Www.sqxZZ.CoM编辑一起看看吧

1.6.24答案

福建七大拳中历史最悠久传播地域最广泛的拳种是什么

正确答案:五祖拳

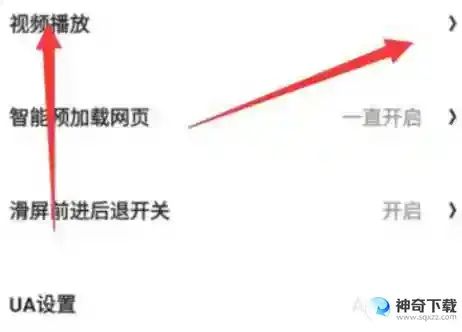

1.在支付宝中进入蚂蚁新村,点击下方三个图标中第三个加速产币图标;

2.点开后选择职业小知识问答对话框,点击右侧去完成按钮,即可看到当天的蚂蚁新村问题;

3.点击正确答案,只要答对了就会获得“产速+3/时”,答错了“产速+1/时”,有效期24小时。

4.木兰币基产速为20个/时,收集到15000木兰币即可在去捐币中帮助别人,并获得捐赠证书和小镇装扮。

七大拳系的传统武术

传统武术是指流传于民间、传承有序的武术拳种流派。

武术究竟有多少拳派,多少套路,至今没有人能说得清楚。我国历史悠久,幅员辽阔,各地区之

间经济文化发展很不平衡,并且风俗民情也互有差异,所以各地区之间的武术风格也常常是各具特色,互不重复。

武术是一种文化形态,它不可避免地要受到地域因素的影响,又由于它基本属于纯粹的民间文化,所以它一直保留着原始古朴的风貌,没有受到外来文化的影响。

武术的主要流派都是从地域文化派生出来的。我们把这些主要流派称为“拳系”,第一个拳系中又包括若干个拳种。

武术至少有七大拳系,即少林、武当、峨眉、南拳、太极、形意、八卦。一些少数还有自己独特的武术,有些无法包容在这七大拳系之内。此外,武术还包括跤术,在汉、回、蒙古、满等中流传很广,蒙古族跤术更是独具一格。跤术的基本规则是双方要互相抓住,与拳术颇有不同,所以也无法包容在拳系之内。

泉州有什么历史文化

相传清代道光年间,青城山纯阳洞单正道人,一日云游至梓洲城,见一青年,因为人鸣不平,与数恶奴相斗,青年人身手敏捷、拳技平庸,虽勇敢狠斗,终因两拳难抵四手,而被在地。单正道人善心大发,挺身相救,只见他趋步向前,身摇步晃,两掌如龙爪,左右盘旋,偏进斜退,闪电般地穿梭于众恶奴之间,行之身体上浮下沉,吞吐自然,步无虚迈拳无虚发,巧捷奇妙,神态飘然,转瞬间,早把恶奴们打翻在地,求饶不迭。青年人目睹道人之功力,知其技高超,翻身从地上爬起来,跪拜在道人面前,口中说道:“多谢师父救命之恩,受弟子一拜。”青年人一跪下就不起来,道人知其赤诚,逐将他带回青城山,每天除打柴、挑水、作饮外,主要是练功。练功时,燃点一柱香,叫青年人沿着纯阳洞到上清宫一公里多长的蜿蜓险峻的羊肠山道,不停地跑上三个来回,若一柱香已燃烧全而又没有完成练功要求,则为饿一天,青年人初练时,经常挨饿,后来,经过长斯磨练,逐渐掌握了攀山越岭的本领,练就出穿山飞奔的硬功夫。单正道人见青年人走功大进,于是又加大练功难度,叫青年每日背上一个六、七十斤重的大香炉,按原来规定的时间和路线练习。春去夏至,秋残冬临,又是两年,青年人腾功大进,于是道人才将护山防身秘术——青龙拳传与青年,自得青龙拳后,青年人更加勤奋,昼练功,夜练拳,功艺结合,拳术日精,转眼三年又过去了,一天单正道人把青年叫到跟前,对他说,冯清(青年人的姓名),你跟我已有六年多了,看起你道行难修,却武功大长,这里并非你的归宿,去江湖上闯一闯吧!我明天将赴渝洲。这里有把青龙剑,送你作纪念吧!冯清一闻此言,知难强留,只得洒泪向道人拜了四拜,接过青龙剑,练拳练剑去了。待练完功回洞中,不见师父身影,知已启程,无奈何,只得随及佩剑下山。

上述传闻,是否真有其事,无关大局。青龙拳确是存在,至今仍流行于成都、广汉、、三台、乐至县一带。

青龙拳有三个拳路:第一龙拳;第二路青龙探爪;第三路青龙返道。以第一路最典型,第一路有六十四动,风格别致,讲究龙爪、蛇腰、穿梭步。主要手法有插、抓、搓、拿、挖、拧、点、;拳法含括贯、冲、砸、撩、甩、劈、撞、架等以及肘法中的楞、扑、顶、压、过、捣等。各种手法交替使用,从而使上肢的击法直横刚柔、变化多端,再配合下肢击法,如勾、撩、蹬、弹、点、踹、拐、提、绞、剪等等,就更加突出青龙拳攻防格斗技击特点。

青龙拳取龙之灵而练精化气,练气化神,神聚而形似,动如山崩,静如伏兔,步急快稳,绕转穿行,具似游龙,时吞时吐,时浮时沉,时大时小,时长时短,变幻莫测。动合阴阳之理,静含伏击之机,随身出手,身到步摧,招势相辅,圆活巧妙,拳艺奇特,击法玄异,功夫别致。

青龙拳的主要动作有:青龙出水、青龙腾空、云龙现身、青龙吐雾、青龙吞云、青龙摆头、青龙转身、青龙摆尾、青龙戏水、青龙落地、青龙探爪、横空旋绕、双龙戏珠等等。

青龙拳以走功为基,常于山道、泥地(或沼泽地)沙滩等地方练习。故能很好地增强下肢力量。青龙拳又很重视龙爪功、二指禅、一指禅和抓拿功的技击法训练,所以,青龙拳有较突出的攻防格斗作用,保持着峨眉派拳术的特点和风格。

除青龙拳外,尚有青龙刀、青龙剑、青龙抢等套路流传民间。 成都市西郊著名的青羊宫内,有八角亭,亭柱以石刻盘龙著称。传说其中一条盘龙,每到夜深人静之后,就离柱升腾,时而绕殿盘柱、张牙舞爪,时而翻旋空中吞云吐雾,时而潜身百花潭中戏水掀波,闹得庶民不得安宁,道士难以栖身,道人告状于太上老君,李老君怒,一拳把盘龙打死在亭柱上,其拳击之迹,至今犹存。这个神话传说,被后世拳师取盘龙之名,冠以拳术,改盘龙拳之拳路动作,实系吸取民间“水龙”舞的各种躲闪动作,揉化于峨眉派拳术之中,形成一种以遮拦认躲为主的龙形拳术。这种龙形拳,时而升腾,时而伏俯,时而拧旋盘叠,时而又势如长虹,疾如离弦之箭,缓发悠悠流云。在快速躲闪,在缓慢中伺机抢攻,拳势变化难测,别有一番拳趣。

盘龙拳创于何时,待考。

盘龙拳流行于川西的温江、崇庆、郫县、新都、彭县和成都一带。

盘龙拳以龙舌掌为主,多鸳鸯掌法和旋腕掌。主要手法有拳、卷腕、插掌、穿掌、小开手、大云手、剑手、刁手、搂挖手、搓手、旋肘、晃手等。掌到指先行,专攻人眼、鼻、喉、胸、肋和胯部,并击之为内伤。故盘龙拳要求掌指有力,在运动中十分准确地袭击对手。盘龙拳步法常用进三退二、左进右退、右进左退、走之字形的连环步,蜿蜒曲折,使对手难于捕捉进攻进机,攻之无因定目标,反易被击中。盘龙拳步势多采用梭步、盘绕步、矮步、盘龙下卧势、缩地势、盘根错节势等等。盘龙拳很强调身腰变化,讲究“身似游龙势如长蓝天、吞吐浮沉软硬并用,时长时短躲闪刁滑,拧旋折叠虚中藏法。”因此,揉腰活腰,俯仰屈伸,翻转旋折成为必练的常功。

盘龙拳还包括盘龙枪、盘龙棍、盘龙双刀、盘龙剑(带长穗)等器械套路。 乌龙拳又名乌龙摆尾,属于一种模仿蛇形拳变化的拳术。

传说,清代中叶,峨眉山龙神堂(今伏虎寺)极善法师,幼爱拳脚,少年出家。曾云游四海,至巴州,得乐云和尚传蛇形拳一路,回山苦练十年,与人斗不胜,思拳理,不解。一次入山,观雨后之黑龙江,咆哮奔泻于崇山之岭、峡谷之间,绕山麓,穿巨石,勇往直前,宛如黑龙飞升,摇头摆尾,旋绕前进。顿时悟出,练拳之道应柔中含刚、盘旋中寓猛进之势。于是改蛇形拳,将其形小而柔改为形长势大、拳刚掌巧腿多变,取蛇形拳练气催力的特点,逐步形成一种形似龙形,步绕蛇行,突出腿法快猛的拳术。

这种龙形拳,几经相传,至清末,洪椿坪果椿和尚得以继承其技,成为峨眉山拳法之一。今日流行于川西、川南各地的乌龙拳套路,已非昔日之拳术。

乌龙拳讲究功力和拳法,是一种突出腿法的拳术。拳歌云:“乌龙摆尾手画圆,龙起龙纵身扭旋。出水无声腿无影,吞吐云雾藏奇拳。形似游龙归大海,神发两眼功自然。静如卧龙气息缓,动似苍老舞云端。三年拳脚三年腿,十年功夫十年拳。龙形龙态拳,练精化气力无边。”

乌龙拳主要手法有、挖、搂、缠、点、筘、搓、、劈、撩、砍、云、绞、挪、端等。要求伸手旋臂急晃肩,由手拧腰髋扭旋;主要步型有骑龙步、卧龙步、鸳鸯步、连环步、玉碎步等;主要腿法有金蛟剪、鸳鸯连环腿、跟子腿、穿心腿、迎面腿、十字披红、朝天蹬、缠丝腿、扇形腿、龙摆尾等。要求出腿如雷鸣电闪,收腿如火烧。

乌龙拳包括乌龙出水、乌龙吸水、乌龙夺球、乌龙番江、乌龙绞柱、乌龙摆尾、乌龙入洞等七十二势。 峨眉派火龙拳是五龙拳之一种。系黄林拳系中著名拳术。通常称“挨盘”为火龙拳,挨盘是基拳,有一百零八式。挨盘的行进间练法称:“走盘”。从挨盘中提其精华而编成三十六式的拳路叫“蹲桩”,吸取蹲桩精华加上走盘的形式,补以其他部分峨眉拳法而形成的拳路称四平拳。从挨盘、蹲桩、四平拳中相继衍生出“火炼金丹”、“单手”、“二排手”、“单扣”、“八法扣手”、“挨盘扣手”、“走盘扣手”、“四平扣手”等各式拳路,因此,现今的火龙拳实际上是上述各种拳路的统称。

火龙拳的起源,众说纷云:有说火火龙拳由火龙功发展而来;有说火龙拳是省德阳市一民间拳师在峨眉山观看大青猴格斗之后创编而成;有说反清和尚神灯长老与清虚道长被清兵围困峨眉山珠甘洞,在烈火中冲出洞口与清兵拼搏,蜿如双龙出洞,因他们全身着火,在战斗中边打边退,隐入深山,沿路火顺风起烈火燃烧,形似火龙,故有火龙拳之说。但笔者承火龙拳继传者钟方汉、刘震南等老拳师介绍:火龙拳本是省隆昌县黄林寺所传,清代嘉靖以后始传民间。据说,黄林寺一僧人精火龙拳,伟徒刘教古,刘再传刘松云。刘松云公工授徒,主要徒弟有宋鹞山、钟俊之、钟润之、张海门。后来,宋鹞山传徒侯、陈大力、钟方汉等;钟俊之传周开臣等;张海门传张玉龙,张玉龙再传付思齐等;侯传刘震南等。至此,火龙拳广为流传,在流传中,很自然地形成了钟、宋两家大同小异的火龙拳风格。从总体上看钟家拳硬,宋家拳柔。

火龙拳在很大程度上吸收了“火龙舞”的许多动作,保留了步势高、活、称的特点,成为峨眉派高桩拳的典型拳路。

火龙拳以柳叶掌为主,凤眼拳为辅,主要手法有关、盘、抰、拨、提、断、剔、破、A、闭、擒、拦以及正撩捶、子午捶、阴阳捶、砸肘、楞克肘、鸡克肘、反肩肘、撞肘、架肘等;腿法只有破脚和蹬脚;主要步法是蛇绕步、擦滑步、箭步;步势有长山步、含机步、骑马式等。

火龙拳技击很强,每招法明力足,常扁侧身体,单边的肘臂压,拳掌结合,掌指交替使用。要求顺势借力,以攻带守,巧打,点,断骨。讲究“高来用手提,逢中用破手,单边用盘手,伤人用箭手”,出式以步为先,以手为辅,以身次之,运用“五峰六肘”的独特击法,表现出身法如浪波、变化似龙形,吞吐浮沉,闪展腾挪,行动敏捷。劲道要求柔中寓刚,刚柔相济,以刚为主,步法轻盈,手法快速有力。

火龙拳(即挨拳)有一百零八动,每动招势鲜明,击法准确,左攻右防,右攻左防,动作重复,活动范围小,支持运动量可因人而异,很适合初学者练习;走盘一百零八动,在快速走转中出拳腿,动作干净利落,灵活多变,活动范围大,具有较大的运动量,适应青少年练习。蹲桩三十六动,套路短小精悍,是火龙拳中的中级拳路;四平拳因步走四正四斜方,动作暗合八八六十四动之意,加上练拳时要求心平、气平、头顶平、肩平,所以名叫四平拳。四平拳是高级拳路,突出身腰的灵活,手法的快速准确以及上下肢的协调配合。

火龙拳以拧腰转胯、活户旋肘为主,步走偏门,绕绕蛇行,运柔克刚,借力巧打,充分体现活、快、巧、变等风格。 龙形拳又名金龙拳,是一种取形练意的龙形拳术。

据内江市老拳师古思义手书《龙拳总论》记载:“龙拳即取龙之灵而练神也,龙形者,进退圆活,手法巧捷,神气自然。静之则如伏波,动之如万马奔腾。先练金刚之体,次练纯阳之气,眼明手快,步速身活而注重练步是也。”又云:“凡与人技,时动如山崩、静如伏兔,运动如百练之钢何坚不摧,身似游龙取水,见空即进……”。龙拳秘法有《龙拳歌》,拳歌云:“吞吐兼施手法灵,浮沉上下神鬼惊,出波无踪影难见,神光一盏贮黄庭”。龙拳秘法还有《龙形歌》一首,歌中说道:“龙形变化广神通,嘘云吐雨势如虹,疾如暴雨狂风起,圆活巧妙神气溶”。这对龙形拳的风格作了概述;批龙形拳快速圆巧、吞吐浮沉、变化多样的风格描述得生龙活虎,使人一目了然。

龙形拳技法要求:“力由腰发,气沉丹田,神发两眼,灵藏天庭,气行手足,力加拳脚,呼吸自然,筋骨丢松,耳听八极,眼视四方,留心注意,形态悠然,进退身步,手进身随”。

龙形拳以拳为主,龙爪为辅,突出“五峰六肘”之运用,拳路精细,拳势猛裂,窜蹦跳跃如蛟行空,扭拧折叠如黄龙地。抢掌、快肘、大闭、埋伏等等招势弓马,阴阳结合。

龙形拳的源流较早,据《龙拳总论》记载“明末时,有邓金义者传徒邹孝皮与漫权、张成虎二人,但二人均由行伍出身,奉旨把守。因八王之乱,逃散,由粤(广东)入川,历传与梁某及杨、传至杨桂芳和曾省传陈文章及孙武超,武超至郫县大倡此道,并传文勉,文勉传江文蔚,卅年,文蔚因公奉派来内(内江县)指导、提倡,方传古思义等数人。”

练习龙形拳应以功为先,拳路辅之,要求功艺结合。行功时要求:“凡练习此拳者,宜平心静气。闭口气不上涌,双眼由丹田提神平行远视,眼神充足,上从天庭,气取柔和,呼吸缓慢,神气和一,始得其妙也。”

少林龙尊拳(福建龙拳)

又称龙拳和龙桩拳。特点:“吞吐浮沉,身技腰马,门户眼节,动静神气。”精义:“有桥断桥,无桥生桥,注重练神。”主练神。其不仅双手互搏术的守内、游外之功,同时还具备二次防御之功。

龙尊拳拳法,刚健有力、刚中有柔、朴实无华、利于实战,招招非打即防,没有花架子,但每一手顷刻间的变化都能起到“挡、防、攻”三种功效。“吞,如金猫捕鼠;吐,如饿虎出林;浮,大鹏展翅;沉,如老翁持拐”。看似以防为主,却能诱敌深入,出奇制胜。

如龙尊拳套路:双拳奔出,气势磅礴,中指突起寸许,有如龙爪。左右变换之时,动作迅速,富有整体感,验证了古人“神龙无首”的变化莫测。动时,似黄龙水,浪里推舟;静时,养神安逸,出手有山岳之威。时而原地踏步,时而突然快速游走。这套拳法移动范围以及拳法收缩幅度虽然不大,却能在摇身转胛间起到“挡、防、攻”的效力:一拳迅速抵挡敌人的第一次进攻,另一拳防好敌人的二次进攻,紧接着利用与敌人的近身迅速进攻,即“有桥断桥,无桥生桥”。

龙尊拳不受场地限制,有“拳打卧牛之地”之说,可一手端茶,一手出招,喝茶对阵即能比出高低。龙尊拳的秘诀即“练神”,运气要气沉丹田,眼法讲究以目视目,步法要求稳固而灵活,拳法则讲究“门户”。“出拳时,肘距离肋骨不能超过一拳头的距离,拳高则不能超过肩膀”,手法“曲而不曲,直而不直,进退出入,一切自如”,以保证防守和进攻的力度,并起到借力用力的作用。少林龙尊拳出自河南嵩山少林寺,清·雍正年间,铁珠长老来福建南少林,路经兴化仙游县,收朱山为徒,遂将龙尊拳传之。三年后朱山学成,朱山传古田彭德成,彭德成再传彭。早在清雍正南少林时期传入古田杉洋镇,龙尊拳流传至今主要有两个分支,一为“直上青溪”,拳法主刚,称一路龙尊,二为“太子游龙门”,拳法主柔,称二路龙尊。而古田的龙尊拳乃传承至“直上青溪”, 有两个分支,其一是古田旧城(现古田县城)分支, 现存古田县城关松台村

其二是古田县衫洋村(现杉洋镇)分支。后传入城关松台村,具考证已流传150多年,清朝都出了不少武术名家,清朝光绪年间陈作尧从小酷爱武术,从杉洋学得龙尊归来,并已崇高的武德精神在乡里一举成名。后传陈金对及其孙陈盛速(已故)陈盛锌 陈盛乐。陈金对现传陈信括和陈信葆。松台村陈式家族上40岁的基本对龙桩拳有一定了解,早在上世纪80年代初,他们经常聚集在老宅院的大厅中,由一名本村知名的老师傅教授龙桩拳等

福建省古田县杉洋镇是我省七大拳种之一龙桩拳的发源地 少林寺龙桩拳正法套路

泉州文化历史源远流长,可上溯至远古闽越族文化。周秦以后,特别是西晋和唐 朝年间,中原汉族大规模南渡入闽,中原文化开始的泉州大地扎根、衍化,土著文化日渐式微,尤其是唐代,泉州港口经济崛起,逐渐成为闽南地区的、经济、军事、文化中心。

宋元时期,泉州刺桐港成为“东方第一大港”,的埃及港齐名于世,与泉州通商贸易的国家和地区达100多个,呈现出“市井十洲人”、“涨海声中万国商”的繁荣景象。中原文化蔚为主流,泉州成了“朱子过化之区”。世界各大,如教、基教(包括)印度教、摩尼教、犹太教等,随着经济文化的交流纷拥泉州。泉州文化也受到这些外来文化特别是文化的深刻影响。

经过长期的交流、碰撞、整合,到了明代,泉州文化更显示出鲜明的个和特色,地方戏曲由成熟,而趋向鼎盛。明未清初,泉州出现了诸如郑成功等许多咤风云的时代英雄人物,促进了泉州文化向海外尤其是对的传播和影响,同时期封建 实施的“海禁”政策,泉州文化更多地体现出本土特色,地方戏曲等又有了新的发展。

泉州山川毓秀,人文鼎盛,哺育出无数英才俊杰,素有“海滨邹鲁”之称。从唐至清一千多年间,见载史书的人物就有3500多人,他们中有才华横溢的文学家欧阳詹、王慎中,学识渊博的思想家李贽蔡襄,可歌可泣的英雄郑成功、俞大猷,政绩卓著的家曾公亮、梁克家,智勇双全的军事家施琅等等。

在近代史上,泉州文化出现了新的景象。“五四”运动后,群众文化迅猛发展,首先是学校,而后走向社会。随着新文化运动的深入开展,泉州文化界有识之士纷纷起而应之,掀起了群众的文化运动。特别是“9.18”事变后,泉州同仇敌忾,进步团体不断举办各种活动,旧剧改革尉为风气,救亡戏剧不断上演,歌曲响彻名山秀水,的近代史上谱写了文化光辉篇章。

以上内容便是支付宝专题关于福建七大拳种中历史最悠久传播地域最广泛的拳种是什么资讯全部了,希望能够帮助各位!更深入丰富支付宝内容尽在神奇下载hTTPs://Www.sqxZZ.CoM,您的支持,我们会更加努力更新!

相关文章

近期热门