韩非子主张

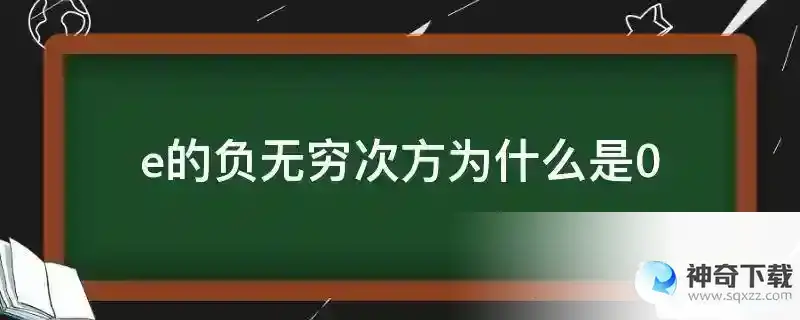

本文对比了孟子和韩非子的政治思想。孟子强调“民贵君轻”和“独夫可诛”等观点,主张君主需得到民众的信任和支持,而法律是所有人都必须遵守的准则。相比之下,韩非子则认为法律应该成为唯一准则,高于君主和民众,且君主不得私自更改法律。两种思想各有千秋,都是中国古代政治思想中重要的代表之一。感兴趣的小伙伴们,你不想知道?那么不要错过哦!继续和神奇下载网小编了往下看吧

韩非子主张 孟子与韩非子的政治思想:法治与君权的较量

孟子提出了“民为贵,社稷次之,君为轻”的“民贵君轻”说。他强调只有取得老百姓信任的,方可以作天子,因而天子不能为正纳闷所欲为。与此响应,诸侯国君不论“进贤”“杀人”都应征求“国人”的意见。“国人皆曰贤,然后察之,见贤焉,然后用之”;“国人皆曰可杀,然后察之,见可杀焉,然后杀之茄森。”孟子还提出“独夫可诛”的“暴君放伐论”,他认为不但可以对不君之君加以指责,而且主张对残民以逞的暴君应当为民复仇,为民除害,甚至人民自己也可以起来推翻暴君。韩非子家认为必须使法令成为人们言行的唯一准则,使法令具有绝对权威,使法令高于一切,不但高于一般臣民,而且高于君主本人,“不为君欲变其令,令尊于君”,而且法令制定出来以后,无论何人都必须遵守,不但各级大臣要守法,也要求君主本人“慎法制”,甚至认为君主应当“先民服”,带头遵守。墨子虽然主张一切都“上同乎天子”,但并未把君权绝对化。他们拥护爱民举弯的“兼君”,却反对害民的“别君”。老子认为统治者必须清净无为,“见素抱朴”“少私寡欲”,努力克制自己的欲望,切记过分压榨人民。他要求统治者在立法定制时必须“去甚、去奢、去泰”。在诸子的限制君权思想中,庄子的观点也是来于君道无为,墨家的思想一直没有机会适用,孟子的民贵君轻到了封建社会即被抛弃。但这些思想都具有重大的意义,法家所提出的法令高于君主,并且要求君主带头守法,对封建君主也产生了一定的影响。虽然后世封建君主“以言立法”“以言废法”,但开明的君主还是能够尊重法律的效力的。来源:法制与社会

韩非子的管理思想

韩非是战国时韩国的贵族,生活在战国末期,在他生活的那个时代,各国都进行过变法,中央集权的政治制度和法制制度都已经初具规模。韩非的老师是儒学大师荀子。韩非口吃,不善于言谈,在游说之风盛行的时代这是制约个人发展的不可忽视的阻力。韩非忧国忧民,有着强烈的忧患意识和民族危机感,屡次向韩王上书,要求改革,但意见均未被采纳,于是他发奋写作,写出了《孤愤》、《说难》、《五蠹》、《内外储》、《说林》等几十万字的文章。提出了一套完整的法、术、势的理论。后来秦王嬴政读到了韩非的液姿文章,非常赞赏,为了得到韩非就发兵攻韩,于是韩王就派韩非出使秦国,这样韩非到了秦国。在秦国韩非不但向秦王讲解自己的学说,还劝秦国攻打赵国保存韩国。这一观点为李斯、姚贾等人陷害韩非提供了口实,使得很敬重韩非的秦王也产生了疑心,于是把韩非投入狱中,不久韩非就在狱中被毒死了。

韩非认为,儒家推崇的仁义道德已经过时了,统治者要从人自私的本性出发寻求新的治国方法。

春秋战国时期,在新兴地主阶级的争权夺利的斗争当中,法家学说逐渐成熟起来。其中的代表人物有三位:商鞅重“法”,主张用法作为富国强兵的工具;申不害重“术”,推崇循名责实,以各种秘密的手段驾驭群臣,达到统治的目的;而慎到重“势”,主张君尊臣卑,上下有别,令行禁止。韩非将这三人的学说族埋晌融合在一起,又参考了儒、道的主张,从而提出了一套完整的“法、术、势”的理论:

韩非子认为要治理好国家必须法与术相结合。他说“人主之大物,非法则术也”(《难三》),“君无术则蔽于上,臣无法则乱于下”(《定法》)。“术”包含以下几个内容:

一是因能授官,也就是说依据下属的能力授给人官职。

二是“循名责实”(《定法》),这是术的要点。法家是典型的功利主义和实用主义,非常注重实物,循名责实是法家考察干部的一个基本原则,强调表面情况和实质要互相加以验证,综合来考察一个人,这就是所谓的“形名之术”。韩非子说君主要驾驭约束好臣子,就一定要考察形和名是否相符,一定要看臣下说的话跟他做的事是否一致。

三是“叁五之道”(《八经》),这是法家考察群臣言行的一个具体方法,主要意思是利用多方面的情况进行检查,以追究责任人的过失,利用多方面的情况进行分析,以找到取得成功的原因。不分析成功的原因,臣下就会轻慢君主,不严厉追究过失,臣下就会相互勾结。

四是在领导谋略上,要使用“七术”,也就是说七种策略(《内储说·七术》)。这七种策略是:(1)众端参照,也就是通过多方面的观察来验证臣下的言行;(2)必罚明威,就是一定要惩罚那些犯错误的人来树立威信;(3)信赏尽能,在奖励方面一定要守信用,鼓励那些有才能和取得成果的人;(4)一听责下,就是一一听取臣下的意见然后进行评判;(5)疑诏诡使,就是指君主表面上和一些人亲近,让他们长期在自己身边工作,但是不给他们任务,别人感觉这些人是受了秘密指令,所以做坏事的人就会害怕,心里疑心不敢胆大妄为;(6)挟知而问,这是考察下属忠诚度的有效手段,就是用已经知道的事情来询问下属,看看下属怎么说,用以对照核查下属的态度,从而举一反三地了解许多隐情;(7)倒言反听,就是本来想说一件事情,但却说一个与本意相反的事情,以获得下属的真实态度。

五是在管理过程中,韩非子强调要防微杜渐,从细节上消除消极因素。《内储说》中提出了要查“六微”。管理中有六种微妙而隐蔽的情况:(1)“权借在下”,要防止权力分散和被架空,核心权是不可以借给别人的,它是领导者的专利。(2)“利异外借”兆锋,就是防备内外勾结,组织内的人由于和领导利益不同会借助外力来削弱和反对上级的领导。(3)“托于似类”,这是一种用相关的事情欺骗上级、掩盖事实真相以达到个人私欲的手段,必须要加以防范。韩非子讲了一个齐国的故事,齐国的大夫夷射陪齐王喝酒,醉了之后坐在门廊上,守门人请他赏一点剩下的酒,结果被拒绝了。夷射走后,这个守门人就在门廊下泼了一点水。第二天,齐王出门后看到水,愤怒地问:“谁把尿尿到这里。”守门人回答说:“没见谁,可是中大夫夷射昨天喝醉了酒曾在这里站过一会。”齐王就把夷射给杀了。这是典型的小人栽赃陷害的例证,作为领导者一定要明查。(4)“利害相反”,就是利和害总是同时出现,有利必有害,有害必有利,所以若国家受害就要看谁从中得到了好处,如果下属受害也要看谁从中得到了好处,通过这种审查利害就会找到事情的前因后果,找到处理事情的关键所在。(5)“参疑内争”,权力斗争不可避免,而臣下争权夺利是产生变乱的根源,领导者对此要给予关注和控制。(6)“乱国废置”,敌对国家插手本国重要人员的任免这一点要极力避免,一旦中了圈套,后果不堪设想。

韩非子的核心思想是以法治国,政治理想是建立一个统一的稿让君主集权的封建国家,面对战国末年新旧势力激烈斗争和诸侯割据的局面,总结了天子弱小而诸侯强大的历史教训,袭耐主张建立统一的君主集权的封建国家。在其著作中,出现像“新圣”、“严天子”、“王资”、“帝王之资”、“兼天下”之类的词句就反映了这种愿望;而在《扬权》篇中更明确地指出这种统一的君主集权键禅局要做到“事在四方要在中央,圣人执要四方来效”,以统一代替分裂,以集权代替割据。

墨子主张:提出了“兼爱”、“非攻”、“尚贤”、“尚同”、“天志”、“明鬼”、“非命”、“非乐”、“节葬”、“节用”等观点。以兼爱为核心,以节用、尚贤为支点。

孔子主张:1)孔子思想体系的核心是“仁”和“礼”,

2)在政治上主张”为政以德“,爱惜民力,逐步改良政治

3)保守部分:维护周朝的“礼”,毕扒主张“克己复礼”,“贵贱有序”;

4)“有教无类”,因材施教,发展私学

老子主张:主张无为而治、不言之教。

庄子主张:主张“无为”,放弃生活中的一切争斗。又认为一切事物都是相对的,追求一种“天地与我并生,万物与我为一”的主观精神境界,安时处顺,逍遥自得。

荀子主张:主张性恶论,人性善是教化的结果。

韩非子主张:提出“以法为主”,法、术、势结合的理论,集法家思想大成。

孟子主张:提出“民贵君轻”的民本思想。

简介:

墨子改数蚂(生卒年不详) ,名翟(dí),东周春秋末期战国初期宋国人 ,一说鲁阳核埋人 ,一说滕国人 。墨子是宋国贵族目夷的后代 ,生前担任宋国大夫。他是墨家学派的创始人,也是战国时期著名的思想家、教育家、科学家、军事家。

孔子(公元前551年9月28日―公元前479年4月11日),子姓, 孔氏,名丘,字仲尼,鲁国陬邑人(今山东曲阜),祖籍宋国栗邑(今河南夏邑), 中国著名的大思想家、大教育家。孔子开创了私人讲学的风气,是儒家学派创始人。

老子,姓李名耳,字聃(音读:dān),一字或曰谥伯阳。华夏族,出生于周朝春秋时期陈国苦县 ,约出生于公元前571年,逝世于公元前471年。

法家的代表人韩非子主张的思想就是“依法治国”,这也成为了秦始皇统一六国,独霸中原的一个关键点,自秦国开始老耐含,就已经实行了唯一的君亩戚王制,后来逐渐演变成了现如今的侍笑民主社会体系,建立了中央集权制。

本文探讨了孟子和韩非子两位思想家在政治理念上的不同。孟子强调君主治国需要得到民众信任和支持,主张“民贵君轻”与“独夫可诛”等观点,而韩非子则主张法律是唯一准则,高于君主和民众,且君主不得随意更改法律。两种思想反映了古代中国的不同政治观念和治国方式。上面便是关于韩非子主张资讯全部了,希望能帮助到朋友们!更多丰富文章,尽在神奇下载网!,您的支持让我们有信心和动力!

相关文章