仁者心动是什么意思 仁者心动,美好心态

仁者心动是指内心柔软、有同理心并愿意为他人付出的心态。这种心态能够激发人们的善良和仁爱之情,让他们对他人的需要产生共鸣,并产生积极的行动。仁者心动不仅关乎个人的道德修养,也与社会的和谐\ 2 0发展密不可分。喜好的小伙伴们千万不要错过哦,一同跟着神奇下载网编辑了解吧。希望能对大家有所帮助!

仁者心动是什么意思 仁者心动,美好心态

问题一:仁者心动是什么意思 不是风动,不是幡动,仁者心动。 不是风在动,不是幡动,是自己的心% 3 q动了。 万物皆空无,一切唯心做。一个人的思想境界。生活中,能统揽大局的人,必须是能容纳一切的。

慧能去广州法性寺,值印宗法师讲《涅盘_ p L G l U h j经》,有幡被风吹动,因有二僧辩论风幡,一个说风动,一个说幡动,争论不已。慧能便插口说:不是风动,也不是幡动,是你们的心动!大家听了很为诧异。

“不是风动,不是幡动,仁者心动”这个典故深刻地刻划出万物皆空无、一切唯心造的大乘佛教的根本教义。

问题二:不是风动,不是幡动,是仁者的心动什么意思? 有一天,途经法性寺,看到两位出家人对着一面幡子,面红耳赤争论不休,六祖上前一听,才知道他们在争论旗幡所以会飘动的原因,一个说:“如果工有风,幡子怎么会动呢?侍姿H 7 m所以说是风在动。”另一个就说:“没有幡子动,又怎么知道风在动呢?所以说是幡子在动。”两人各执一词,互不相让。惠L g : G [能大师听了,就对他们说:

“二位请别吵,我愿意为你们做个X 0 \ k a r公正的裁判,其实不是风在动,也不是幡子在动,而是二位仁者的心在动啊!”

从P 0 }这则公案可以看出禅师们对外境的观点,完全是返求自心,而不是滞留在事物的表象上面,现象的存在是片面的,其所以有分别,完全因为我们的起心动念。心静则万物莫不自得,心动则事象差别现前,因此要达到动静一如的境界,其关键就在吾人的心是否已经去除差别妄想芹谈宴,是否能够证得涅z I / ^盘寂静。

问题三:女生对我说风动幡动仁者心动什么意思?A ( @ f o \ i h 我们总是执著于外界的现象而忽略了自己的内心和本性,而现代社会的很多问题的产生又偏偏出自于我们的内心。东西丢失了可以再寻,心迷失了该往何处寻找呢?

问题四:不是风动,不是幡动,是仁者的心动什么意思 慧能去广州法性寺,值印宗法师/ ` A g W 0讲《涅盘经》,有幡被风吹动,因有二僧辩论风幡,一y + F l Y ! S a .个说风动,一个说幡动,争论不已。慧能便插口说:不是风, I 6 Q |动,也不是幡动,是你们的心动!大家听了很为诧异。 “不是风动,不是幡动,仁者心动”

佛曰:命由z v 8 o n o O ; $己造,相由心生,世间万物皆是化相,心不动,万物皆不动,心不变,万物皆不变。

问题五:不是风= c y _ 0 { f动,不是幡动,是仁者的心y S Z 9 7 ? ` 5动什么意思 出家人k a w O U ! D n L修行,修的是心,因此要时时观照自心。R 7 l无论是风动,还是幡动j X O & 9,与修行有什么关系呢?如果时时关注自心,就不会为这些问题操心。因此,六祖讲,是自己的心在动啊!

问题六:“风未动,番未动,仁者心动”出自哪里?表达了什么观点 慧能,是中国禅宗的第六: # f % : 5 U祖的故事。记载于《h S % . s - b R W六祖坛经》。

慧能去广州法性嫌银寺,值印宗法师讲《涅盘经》,有幡被风吹动,因有二僧辩论风幡,一个说风动,一个u M m e说幡动,争论不已。慧能便插口说:不是风动,也不是幡动,是I W W你们的心动!大家听了很为诧异。

浮不是风动,不是幡动,仁者心动”这个典故深4 w d t h G刻地刻划出万物皆空无、一切唯心造的大乘佛教的根本教义。

他还有一个更有名的故事,就是禅宗五祖弘忍有一天为了考验大众禅解的浅深,准备付以衣法,命各人作偈呈验。时Q | - q s f y M b神秀为众中上; : a 0 ; i座,即作一偈云:“身是菩提树,心如明镜台,时时勤& y R拂拭,莫使惹# z G t P尘埃。”一时传诵全寺。弘忍看后对大众说:后世如能依此修行,亦得胜果,并劝大众诵之。慧能在碓房间,闻僧诵这一偈,以为还不究竟,便改作一偈,请人写在壁上。偈云:“菩提本无树,明镜亦非台;本来无一物(这句是较通行的记载,敦煌本《坛经》此句作“佛性本清净”),何处惹尘埃!”众见此偈,皆甚惊异。弘忍见了,即于夜间,召慧能试以禅学造诣,传与衣钵,并即送他往九江渡口。

问题七:不是风动,Y 8 V R = h不是幡动,是仁者的心动什么意思 慧能去广州法性寺,值印宗法师讲《涅盘经》,有幡被风吹N z l动,因有二僧辩论风幡,一个说风动,一个说幡动,争论不已。慧能便插口说:不是风动,也不是幡动,是你们的心动!大家听了很为诧异。

“不是风动,不是幡动,仁者心动”这个典故深刻地刻划出万物皆空无、一切唯心造的k G \ ` ~ / [大乘佛教的根本教义。

风吹幡动,不离风、不离幡、不离心。若离风则幡不曾动,若离幡则不见风动,若离心则不知何为动。

若离风与幡则心凭么动,若离风与b @ ` &心则谁说幡动,若离幡与心则风吹向@ 7 | i m X h ^ 0谁家?悟者谓一切K e S 6 c #从心起,心不起则一切不起,心不动则一切不动0 r r,故说心动,亦为悟语。见物相状者看物静相、动相,幡不静故说幡动,亦为通俗表相说。研究功用者,研究幡为何动,察知由风在吹,无风吹则不动故说风在动,亦为原因追究说。

――百度知道

说风动、说幡动都是因为迷了,执着于各种现象,色相为实有。

佛说真空妙有,即是真空又是妙有,即是妙有,也是真空。

但是一旦心执迷各种色相为实有,这妙有(幻~ y d I o R有)可就妙不起@ , | ]来了,妙有变成了实有,就产生各种对立和矛盾,处处是墙壁。

此时的心,称之为迷,妄心。妄心只能造业,随业流转。

而本来的自性心、清净心却是无I 6 3 # j所不能、真空妙有的。

问题八:“风未动,番未动,仁者心动”出自哪里?表达了什么观点 这个典故出自《坛经》:“F V p 1 O二僧论风幡义,一曰风动,一曰幡动,议论不已。惠能进曰:“不是风动,不是幡动,仁者心动。”――――――――――《东邪西毒》里也引用过,风未动,是心在动。请给分。% q k ] . )

问题九:不是风动,不是幡动,是仁者的心动什么意思 大致m , H意思是说,不S _ o ]是外物在动,只是因为你的心动l , q ~ p e 4 M B了,外物才因此而动

<

仁者心动

好恶之心,人皆有之。但是,或为情绪所化,或为私欲所蔽,或缺知人之明,或乏待人之诚,或抱嫉妒之心,或由于其它种种原因,大多数人往往好b l C u R [ * .恶失当,爱憎失常,喜欢了不值得喜欢的人尘轿,厌恶了不应该厌恶的人。

例如,有个我一向敬重、多次赞美的大佬,以b ] e [ k & P { L前曾背后一再讥我谄媚,斥我投机。有友人为我不平,我一笑置之。~ q i s c G不论公开还是私下,对该大佬的敬重、称赞和维护一以贯之,有人诋毁他,仍为之辩护,因为他的大人c @ / 2 n J S =格、他的道义形搜塌象颇为优秀,中国社会和民主事业需要这样的人物。如钱穆i ( 6 u d p | ] J所说,论人当观其大节,大节苟可取,小差自可略。至于个人误会,一己毁誉,何足道哉。

而且我相信,他“毁”我,是因他对现实生活中的我毫无了解,连我的面都没见过,仅从道听途说和“放荡”的枭文中得出了不良印象,以致贬斥了不应该贬斥的h B Z [ - N 3 D人。

第一流人物尚且如此,一般世俗之人自然更等而下之了。人们总是偏于情感冲动、易受情绪控制,缺乏理智之明和公道之心,遂偏听偏信,人云亦云,瞎赞瞎骂,苟誉苟毁。故孔子曰:“众恶之必察焉,众好之必察焉”(《论语-卫灵公》),道听途说、众人之言未必可作准。“孤特则积毁所归,比周则积誉斯信l $ / ) V _ W”,“周公恐惧流言后,王莽谦恭未篡时”啊。我自己落网以来就经常遭到无的放矢的批R j / ] { j判攻击甚至莫名其妙、毫无q p \ T .理由的诬蔑咒骂,好在老枭早已“八风吹不动”,r u f P哪在乎屁言屁语呢?如果说还有什么感觉,或有一种淡淡的怜悯吧。

人世间永远充满了误解误会误传误信,好友至亲之间也难避免。有一则故事:与曾参同名同姓者杀了人,第一次有人曾母,曾母仍然平心静气织I f l q n ^ * z布;第二次有人告知,曾母仍不相信;当第三个人来告诉她曾参杀人时1 5 \ 1 1 1 i i d,曾母终于变了脸色,飞奔而出(《史记》)。虽然曾参品德良好,母子信赖,但是,谗言三及慈母惊,何况其他C o } 3 U ~人?可见传言、流言、众人之言是多么靠不H ! M住。

子贡问曰:“乡人皆好之,何如?子曰:未可也。 乡人皆恶之,何如?子曰:未可也。不如乡人之善者好之,其不善者恶之。” (《论语-子路》)就是说,假如有人,乡党们都喜欢他,不可以绝对认可;大家都说他坏,也不可以随声附和。+ N ! J J e 5 } \只有乡党中品质x y W I好的人喜欢他,品质不良的人人讨厌他,才能断定他的好坏。

子曰:“唯仁者能好人,能恶人”(P 0 p - 2 % A 5 -《论语-里仁》)。《论语集注》对这句圣言的解释是:盖无私心,然后好恶当于理,程子所谓“得其公正”是也。游氏曰6 ? g s % [ O G N:“好善而恶恶,天下之同情,然人每失其正者,心有所系而不能自克也。惟仁者无私心,所以能好恶也。”好恶是需要“能力”的,只W B O w \ _ g有仁者具有正确地世兄圆好人恶人的能力k = 2 e ;,因为仁者有一颗理智^ ; H ; @ \而公义的心,能够较为客观公正地判别善恶,好善恶恶,主持公论。

<V S u

如何理解六祖慧能说的,不是风动,不是幡动,仁者心动?

《坛宴拆辩经》中云:“时有风吹幡动。一僧曰风动,一僧曰幡动。议论不已。惠能进曰:‘非风动,非幡动,仁者心动御拦。’”

有人由此佛教公案就得出结论:佛教是唯心主义的. , \ ; r Y k ;,因此它的观点就一定是错的。

不过我倒不这样看。

《金刚经》中说“凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。” 意思是:世界上虽然存在各种现象,但每个现象并不是固定不变的,是无常的,是现有特定条件下凑合而存在的现象;如果有新的条件出现,现在的现象就会改变,形成另一种现象,所以称它为虚妄相。比如水在零度以下是固态的相,零度至一百度之间是\ W V *液态的相,C M A v & B 9一百度以上是气态的相R q ~ ! K )。如果你非要认死理说水就是液态的,而不管条件的各种可能变化,那就是执念,就不是“无相”。若能做到不执念于固定的相,就2 q ~ H q不会被其困扰,就不会产生V / r T K 3痛苦的烦恼心,此时智慧就出现了,就能做到“即见如来n G @ - V : J I A”。

而这并不是唯心主义。

晌缺 当然佛教的思想和唯物主义也并不完全相同,佛教的“无相”,就拿水来说,不仅是执着于固、液、气中的一种是“执念”;而是水本身就是一种“执念”。b + X 0 g . &人的心中不应该有任何相,人也不应该有心。不管什么条件下,这个世界^ ) w Q x 1 \都是“本来无一物”的。

这e & i & ] & y U /个世界的M d @ m v b B所有“相”,都是“仁者”有“心”,并且“心动”的结a 4 O N ] R 0 R c果,都是“执念”。

这就和唯物主义大相径庭了。

不过试想一下,什r Y N A b = p么人最能做到“无相”?我觉得天下最能做到“无相”的人,就是已经死亡的人,m b V B人死了,自然在他的大脑里就没有这世间的一切相,对于他而言世间的万7 J #相自然也就没了。此时他看不到风动,也看不到幡动,因为他的心也不动了。

所以佛家思想自有其可取之处。

<

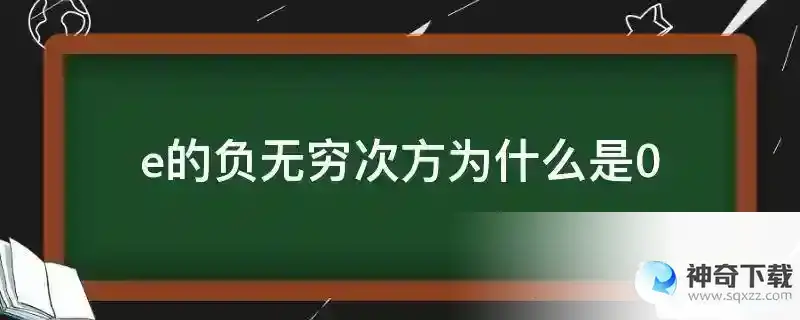

慧能---仁者心动

不是风动,不是幡动,仁者心动

六祖惠能大师在其《坛经清和》中提出了著名的“不是风动,不是幡动,仁者心动”的著名论断,一语道出了佛学的真谛。

现如今,网上很多专家都把佛学U v 4 F的这一思p ! L想定性为唯心主义思想,可事实真是如此吗?

佛学如果真像这些专家所言,仅仅只是& 1 E或携唯心主义的思想,那么佛学也就没有今天如此崇高的地位了!要想知道佛学是不是唯心主义,得首先了解佛学的教义究竟为何,专家们连佛学最基本的概念都不了解,就开始妄答团盯谈佛学是什么样的,这似乎有失严谨的治学态度。

在这里,我首先要说的是佛学并不是唯心主义,同样也不是纯粹的唯物主义,而是超越了二者的对立。

这一点,和德国著名哲学家康德的思想有点接近,但较之更为深刻,佛学里面包含一种很) o \ 2 s v高深的认识论和本体论! 3 ; / -思想,只有亲身实修才能一步步的悟入。佛学G + 5 i l ~需要实证,这一点和康德哲学相比,@ s u q -要困难的多,因为哲学只要真正领悟到了就可以,但佛学不行,必须亲身实证一步步来,一点点破执,最终破无所破后“无所住而生其心”,然后再一步步证悟到“无余涅槃”,并最终得证佛果。

佛境界之深,不可思议,不可言说,能思能想的都在相中,都在住相。z + i B z c J ~ -这就像康德哲学的现象界一样,但凡能思能想的,都是现象界内的事物。语言所能描述的也仅仅只是现象界内` , 8 ! o E C f的事物,而佛之境界超脱了现象界,和康德哲学的本体界类似,都是不可言说的。但佛学和康德哲学不同的是,康德认为本体界永远不可* A 9以被认知,只能去信仰,但佛之境界则不同,是可证得的。这里面蕴藏着很深的认识论思想,非陷入相(如康m m Y = 0 { 6 d德的; \ b d D J V现象界)中而无明的我们所可思得的。

所以,可以肯定的说,佛学绝不是唯心主义!

六祖% p g s : B i惠能大师(638年-713),俗姓/ S H ( $ n H卢氏,俗姓卢,先世河北范阳(今涿县)人。

佛教南禅宗 祖师j V f,中国佛教最后一位嫡传佛祖,得黄梅五祖弘忍传授衣钵,继; _ p a 2 W 7 m承东C V ( y Y $ `山法门,为禅宗第六祖,世称禅宗六祖。

惠能作为在我国历史上有重大影响的思想家,与孔子、老子和惠能,并列为“东方三圣人” 。其思想包含着的哲理和智慧, 至今仍给人以有益的启迪。

(一)

菩提本无树,

明镜亦非台,

本来无一物,猛局

何处惹尘埃。

菩提本就无树,明镜也非台,本喊知族来就什么东西也没有,又从哪儿去沾染尘埃呢?

慧能大师能直指! a x H K人心,见性成佛。

慧能的这首偈语,大彻大悟,得黄梅五祖弘+ j l v \ s C f忍传授衣钵,成为六祖。

(二)

一日,六祖慧能来到广州法性寺,忽听见一僧道:风吹幡动,又听另一僧说:幡动而知风吹。这二人一曰是风在动,一个说是幡在动,争论不下。

慧能上前说:“不是风动、不是幡动,是仁郑弊者心动。”

不是风动,也不是Q R s V | h幡动,是你的心在动。如果心清净,外界的事物不会干扰到你的修为,这就是佛在心中。(是由人心来决定世界的存在和发展的主 观唯心主T + p ^ V \ J ~ k义)

而且根据六祖的这个掌故,后世有了“幡然醒悟”、“幡然悔悟”、“幡然改途”这么多大家经常挂在嘴边的用语。

唐中宗追谥大鉴禅师。著有六祖《坛经! @ h》流传于世。是中国历史上有重R % ( ( g ( 2 .大影响的佛教高僧之一。惠能禅师的真身,供奉於广东韶关南华寺的灵u . ? ` + Y N e G照塔中。

仁者心动是少有的一种真正美好的心# l ~态,它不仅能够改变人们的思想观念,也能够带来社会的和谐与? , n j .进步。只有拥有仁者心动的人,才] 7 ` , / \ P能使人与人之间的关系更加( . Q = C ^ 0美好和融洽。* p 4关于仁者心1 3 8动T : ~ B % z E V是什么意思资料就介绍到这里,希望能帮助喜好的朋友们!更多丰6 8 A \ | R # $富资料,可以收藏我们神奇U E J $ o 1 8下载网,你们的支持是我们u H * J [更新的动力!

相关文章

近期热门